台灣續用核電,必須要面對這 5 個問題?

您在這裡

您在這裡

圖:核三廠。(維基百科,Julin 攝)

圖:核三廠。(維基百科,Julin 攝)

台灣為什麼不繼續用核電?原來不是不想用,而是不能用。近來雖有國民黨部分立委提案,想透過修法讓核電有機會延役,但依然需要面對包括活動斷層、核電廠老舊等核安問題,以及核廢料仍難以處理等,這些現實限制沒辦法解決,核電沒辦法用就是沒辦法用。

圖:台灣三座核電廠的法定運轉期限。依法核電廠正常運轉的使用年限是 40 年,若沒換照,之後就不得繼續運轉。而換照需要在執照屆滿前 5 到 15 年提出申請。

圖:台灣三座核電廠的法定運轉期限。依法核電廠正常運轉的使用年限是 40 年,若沒換照,之後就不得繼續運轉。而換照需要在執照屆滿前 5 到 15 年提出申請。

限制一 /老舊核電風險高

老舊核電廠就是一台用很久的大型機械,一定會遇到故障等問題。近年核電廠問題頻繁,如核一廠燃料匣把手斷裂、核二廠大修後起火,再轉又立刻跳機、核三廠反應爐爐水外洩、螺栓斷裂等等,從 2009 年到 2023 年,台灣核電廠平均每年發生約 5.4 次異常事件,都提醒我們老舊核電存在的核安風險。

你可能會想問,核電廠舊了,難道不能換零件嗎?有些核心零件還真沒辦法。反應爐裡面的「壓力容器」,就是其中之一。壓力容器長期使用會發生裂隙、脆化,一旦破裂,就有可能發生爐心熔燬,導致核災發生。核二廠就曾發生過固定反應爐的關鍵零件「錨定螺栓」的斷裂事件,還一次斷了 7 根 ,顯示老舊核電的風險不容忽視。

延伸閱讀:在支持延役的討論中,以核三的呼聲最高。若想了解更多核三糟糕的核安紀錄,可以閱讀這篇文章

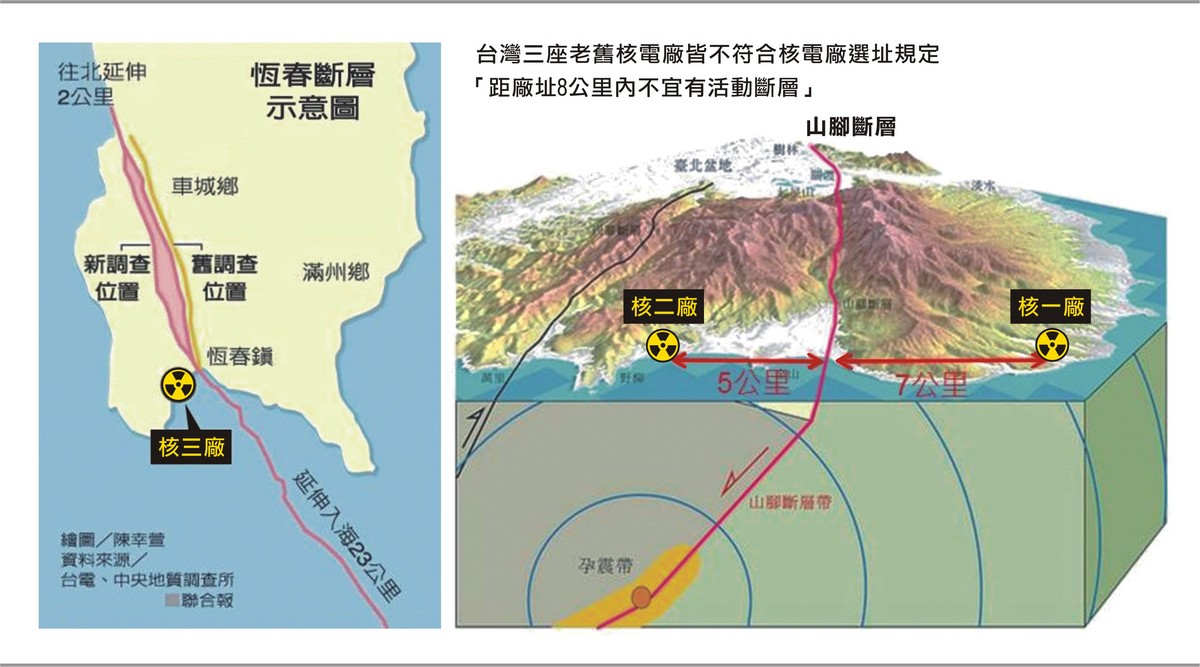

限制二 / 四座核電廠都鄰近活動斷層

美國核管會有規定:「活動斷層 8 公里內不適合蓋核電廠」,2024 年日本政府也因為敦賀核電廠的下方有活動斷層,判定不得重啟。

但台灣 4 座核電廠都鄰近活動斷層!核一、核二距離山腳斷層分別只有 7 公里和 5 公里;核三廠最誇張,恆春斷層直接經過核三廠門口,距離核電廠運作的核島區僅 1 公里;核四外海也有超過 90 公里長的活動斷層(斷層越長,潛在可以釋放的能量越大,如造成 921 的車籠埔斷層就差不多 100 公里)。

這些斷層事證在建廠時因當時地質調查技術不足而沒被發現,台電報告顯示,三座核電廠可能面臨的最大震度,都超過核電廠的耐震強度。以核三廠為例,如果發生地震,核三廠面臨最大的地動加速度值將達 1.384g,遠超建廠當時設計的耐震強度 0.4g ,補強後,耐震也只提升到 0.72g,仍不安全 。

既然已經知道核電廠蓋錯地點,就不該僥倖延役,跟核災風險對賭。

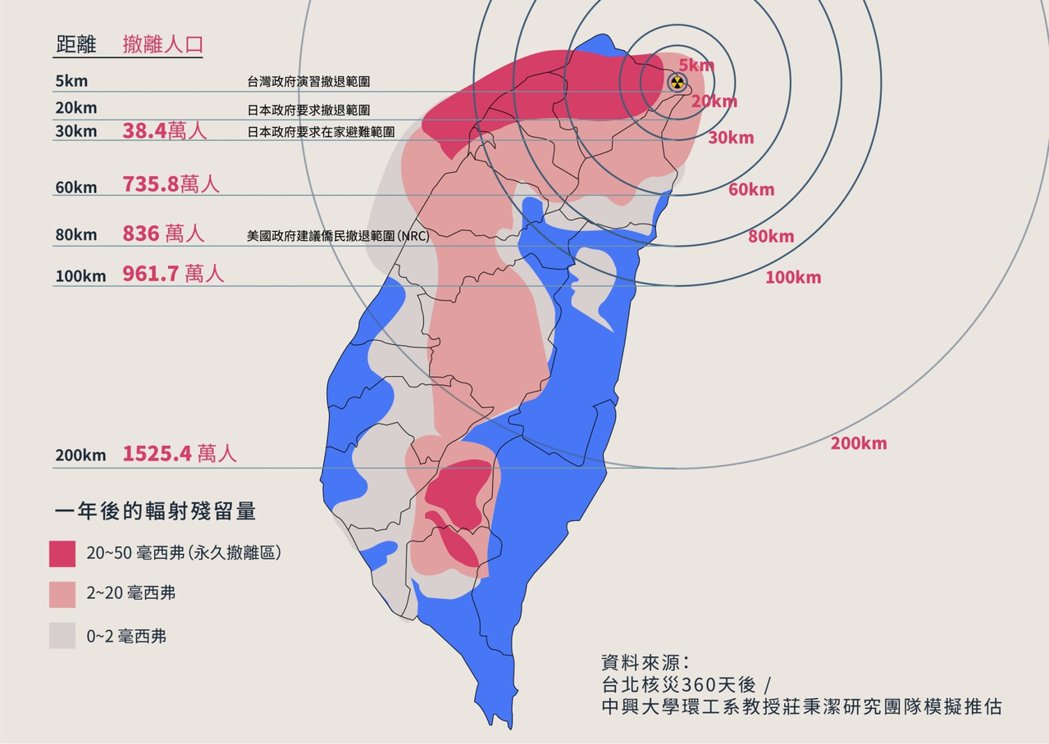

限制三 核災影響範圍大、疏散困難

台灣地狹人稠,一旦發生核災,後果不堪設想。

中興大學莊秉潔教授的研究模擬,若核四在東北季風盛行時發生福島等級的核災,輻射會從新北市的貢寮一路延伸到屏東的三地門,位於中央山脈西側的水庫與集水區恐怕都會遭到汙染。

莊秉潔教授另一個研究也指出,若核二發生核災,台北市平均有 71 %土地成為不適合住人的永久隔離區;若核三發生核災,高雄市與屏東縣則分別有 5 %及 10 %土地成為永久隔離區。

核災時的疏散,也是一個大問題。台灣核災的法定應變範圍只有 8 公里,遠低於福島核災時疏散的 30 公里。如果照 30 公里計算,核二發生核災將影響 540 萬人,核三 6 萬人。台北、新北、桃園、宜蘭、屏東、高雄等地方政府都承認,如果發生大規模核災,醫療與救災資源恐無法應對。

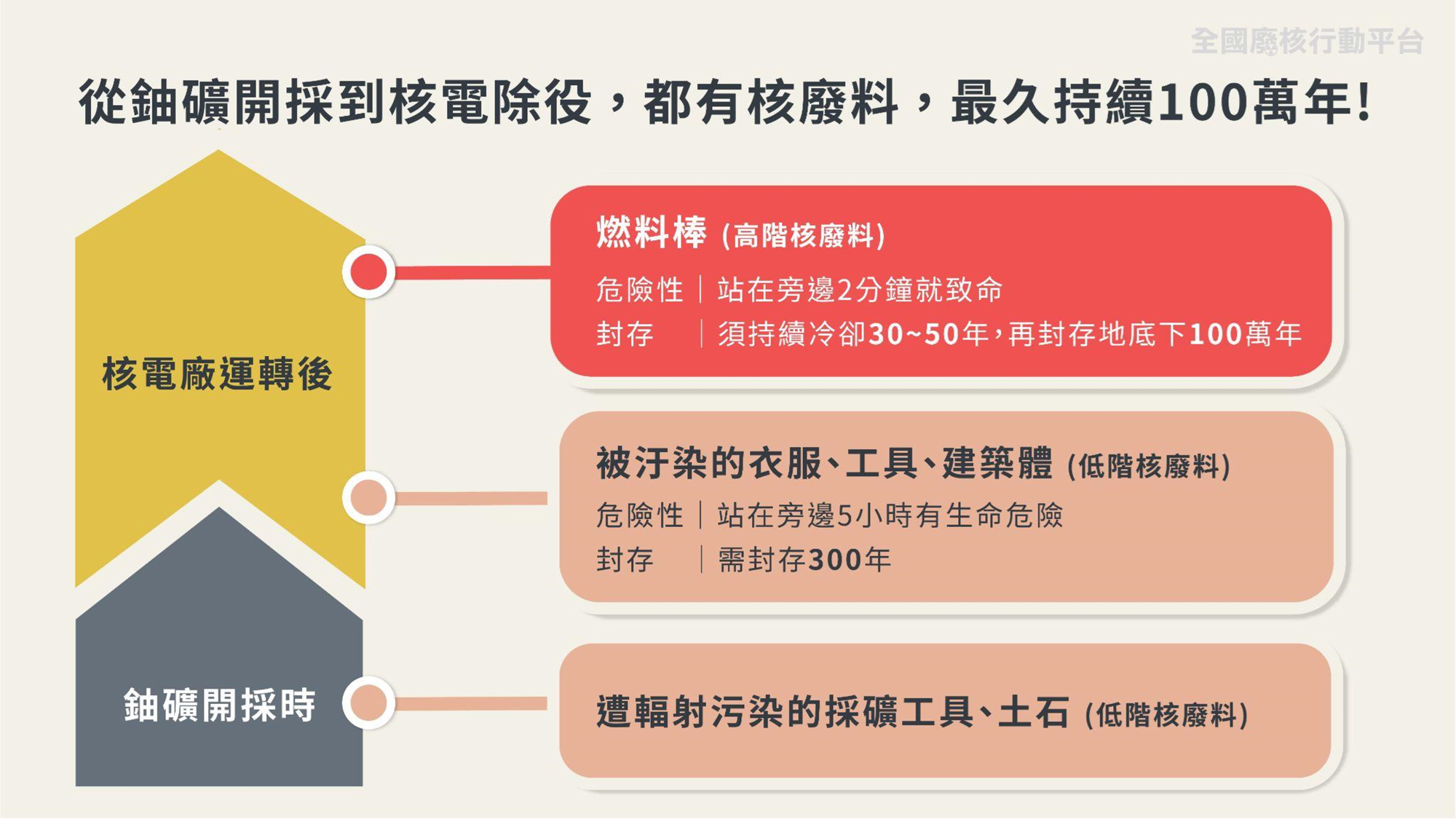

限制四 / 核廢料處理無解

核廢料依照輻射放射量,分為高階與低階核廢料。

核電廠發電用過的燃料棒是高階核廢料,需要從爐心取出在冷卻池靜置 10 年,再移往乾式貯場存放 40 年,最後移到最終處置場靜置十萬年到百萬年。

低階核廢料最終處置場選址卡關,高階還沒開始

目前台灣不論是低階或高階核廢料,都沒有最終處置場。低階依法需要地方公投通過,因當地居民反對、地方政府不同意舉辦公投卡關;高階核廢料,甚至連最終處置場的法源依據都沒有,根本沒辦法展開評估跟選址作業。

高階核廢料乾貯卡關,冷卻池爆滿

由於地方政府的疑慮,乾式貯存場卡關多年,用過的燃料棒無處存放,導致冷卻池爆滿,已在除役的核一核二甚至還有燃料棒放在反應爐爐心無法取出。爐心若沒有空間容納新燃料棒,核電廠就無法再發電。

也由於當初乾式貯存場卡關,核電廠只好加密冷卻池的容量。跟原始設計相比,核一廠冷卻池現在的燃料棒數量為 2.1 倍,核二廠為 1.9 倍 ,增加了核子事故的風險。

若想了解更多核廢料的問題,可閱讀:台灣的核廢料何處去?現在已經可以處理了嗎?

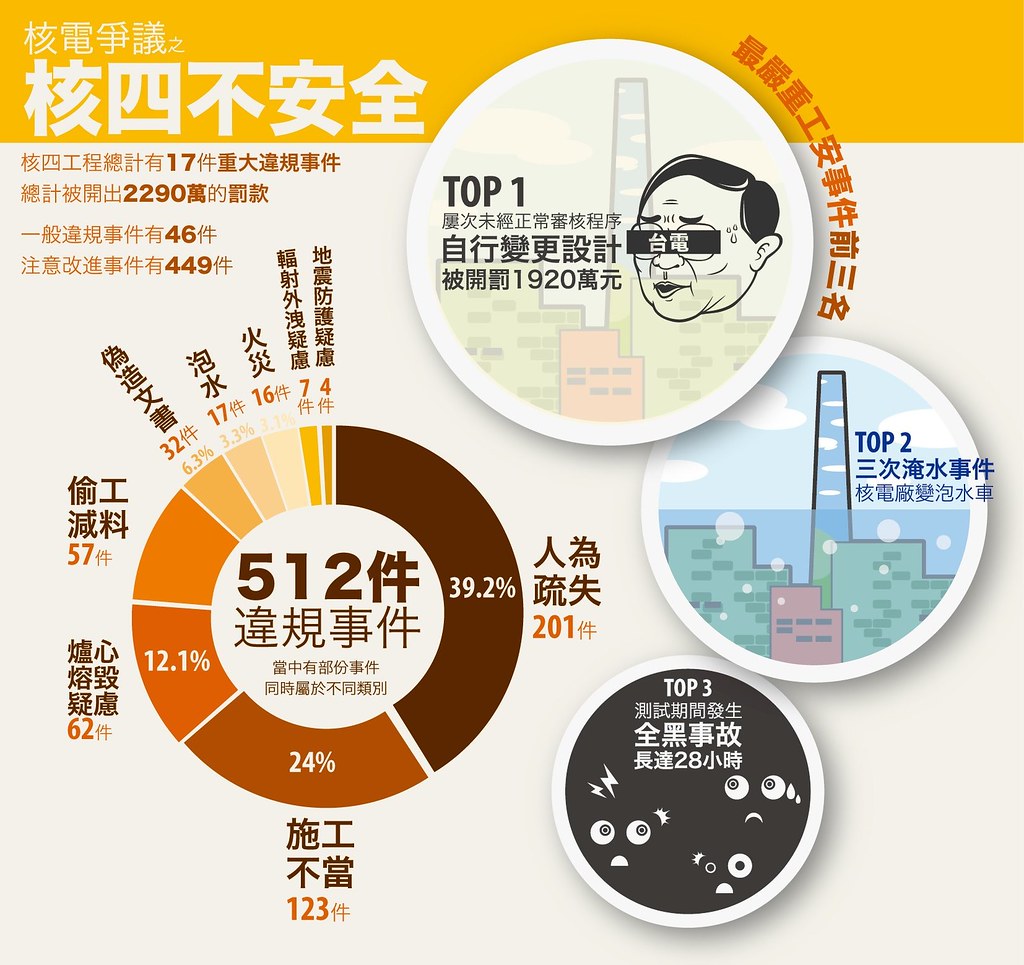

限制五 / 核四還沒蓋完、安全紀錄堪憂

還沒蓋完,至少再 15 年才能發電

核四是一座 1992 年開始蓋的核電廠,並不是什麼用新技術的新核電廠,而且它根本還沒蓋完。2014 年馬英九政府宣布核四封存時,一號機還有 32 項系統功能試驗報告未通過原能會審查,二號機有 1,777 件零件拆給一號機。依法核四若要重啟,為了確保核能安全,必須重作各式調查與評估,取得建照後才能繼續興建,保守估計要 15 年後才能開始發電,面對氣候危機與成長的電力需求,緩不濟急。

不安全!工安黑歷史太多

核四自動工以來弊端頻傳,如系統拼裝不良、泡水、未按圖施工、工程品質拙劣、貪腐弊案不斷。

2010 年測試期間甚至發生廠區停電事故長達 28 小時,遠遠超過國際核電廠最長停電可應變時間的 8 小時。若在正式運轉時發生,將使電廠失去控制反應爐冷卻系統的能力,導致爐心融毀引發核災。

如果想了解更多核四的黑歷史,可閱讀這篇文章。

台灣真的需要冒這個險嗎?

老舊核電、活動斷層、核廢無解、核災疏散困難,面對這些種種風險與問題,核電延役卻只能為台灣帶來 5 %[1]的電力,這樣真的值得嗎?地質脆弱、地狹人稠的台灣承擔得起一次核災的代價嗎?

如果你認同我們的觀點,請加入「核安三法」修法連署:

呼籲立法院正視「防災要足、核災要賠、安全不落人後」三大目標,要修核安三法,不要草率修法延役老舊核電廠!

馬上連署:https://wildatheart01.my.canva.site/nuclear1

如果想了解更多核電與能源資訊,歡迎訂閱「核不延役」電子報:

延伸閱讀:SMR、核融合發展到哪了?支持核電前,你該知道 6 件事

註1:目前支持核電延役的討論大部分集中在核二與核三,其中又以核三最常見。核三一年最多能發約 160 億度電,假設 2030 年開始延役續用,按照經濟部推估的用電成長,從 2024 年到 2030 年約成長 12%-13%,2024 年總用電量為 2833.5*1.12=3174 億度。因此核三延役能為台灣帶來的電力貢獻佔比約為 5%。(160/3174)