SMR、核融合發展到哪了?支持核電前,你該知道 6 件事

您在這裡

您在這裡

圖:核二廠(維基百科)

圖:核二廠(維基百科)

你支持核電延役嗎?2025 年核三廠二號機將因運轉期限到期而停機,台灣正式邁向非核家園。然而,近期國民黨立委提出修改《核子反應器設施管制法》,希望讓台灣繼續使用核電。

面對氣候危機、成長的電力需求,許多人對核電寄予厚望。但在做出選擇前,我們或許可以先釐清幾個常見的問題:核電真的能幫助我們快速應對氣候變遷嗎?核電真的是綠電嗎?新技術如 SMR 和核融合真的能解決現有核電的問題嗎?

這篇文章整理了 6 個關鍵問題,幫助你更加了解核電的現況與挑戰。

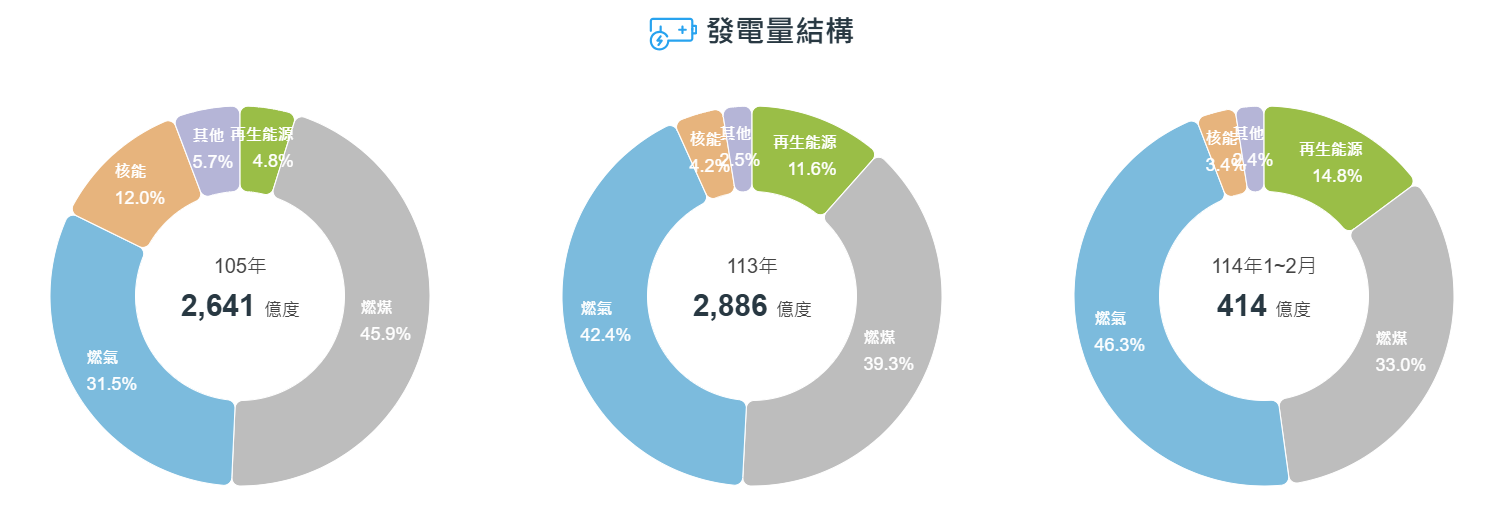

1.核電是台灣主要的供電能源嗎?

事實上,即使是在 2016 年核一、核二、核三的機組尚未除役、都還在運轉時,核電也只佔了台灣 12% 的電力,遠低於燃煤與燃氣。

而隨著能源轉型推動,台灣的再生能源發電量在 2022 年(8.3%)已經超越了核電(8.2%)。到了 2024 年,再生能源占比更突破 10%,成為僅次於燃氣(42.4%)和燃煤(39.3%)的第三大電力來源。而核電的比重,則已經降到只有 4.2%。

目前支持核電延役的討論大部分集中在核二與核三,又以核三最常被提及。假設核三順利延役,核三預計也只佔台灣 5% 的電力。

圖:取自經濟部能源署能源統計專區

圖:取自經濟部能源署能源統計專區

2.核電能幫助我們對抗氣候變遷嗎?

面對氣候危機,我們確實需要減少碳排放。但核電是否是一個好的選項,值得進一步思考。

核電不是零碳能源

核電在發電過程雖然幾乎不排碳,但在鈾礦開採、生產、維護,還有後續的除役、核廢料處理等階段依然有碳排。

根據研究[1],如果納入整個生命週期,來比較不同能源每一度電的碳排放量,核電的碳排最多會是風電的 6 倍、光電的 2 倍。隨著鈾礦開採,高品質的鈾礦逐漸枯竭,核電的碳排放甚至還會進一步提高數倍。

極端氣候衝擊核電穩定性

2022年,歐洲熱浪影響了河川冷卻水供應,造成核電廠無法冷卻、只能降載,那年法國的核電廠平均有 152 天完全沒發電。在最需要大量用電降溫的時候,核電卻失去了作用。

台灣的核電廠面對比興建的 40 年前更嚴峻的颱風、洪水、海平面上升等問題,都需要更完善的重新評估。

緩慢又昂貴,排擠再生能源發展

核電廠的興建時間長、成本高,若將大量資源投入其中,反而可能排擠更靈活、建置速度更快的再生能源發展。

近年新的核電廠,興建成本跟時程常常是翻了數倍,還不一定蓋得出來。以法國的Flamanville 核電廠為例,期程延宕了 12 年,成本也從 32 億歐元爆增至 132 億歐元。

反觀再生能源成本快速下降,2009 年以來,全球光電的均化成本已經從每度新台幣 11.45 元,大幅下降到約 1.95 元,降幅達到 83%,風電甚至來到更便宜的每度 1.59 元。相較之下,核電的成本反而因新核電廠興建延宕、追加預算而逆勢成長,從2009 年的每度 3.92 元提高到 5.8 元。

如果不能解決這些問題,核電難以成為氣候危機的解方。

延伸閱讀:核綠共存可行嗎?7個核能無法成為氣候危機解方的關鍵

圖:地球公民基金會 素材:photo by Doreen Chen on Pexels, vector by Freepik

圖:地球公民基金會 素材:photo by Doreen Chen on Pexels, vector by Freepik

3.核電是綠電嗎?歐盟怎麼說?

有些說法認為歐盟已將核電視為綠能,但其實歐盟在《歐盟永續分類標準》中,僅在「特定條件」下才將核電「暫列」為永續能源,而這些條件台灣目前幾乎都還未達成。

1.要擁有可運作的中、低階核廢料最終處置場。

台灣還未找到最終處置場,目前只有蘭嶼的暫時貯存場。

2.有核廢管理與除役基金,且有足夠的資源除役。

台灣有核後端基金,但金額卻被嚴重低估,是否夠用還需審慎評估[2]。

3.核反應設施的機型是 3.5 代以上。

台灣的三座核電廠都只是第 2 代核反應爐。

4.高階核廢料要有生產到最終處置的管理概念或計劃。

台灣至今還未有最終處置場選址的法規,更不用說計劃與選址。

因此,依據歐盟標準,台灣現有核電很難被視為永續能源。特別是第三點,三座舊核電廠都不可能符合條件。

延伸閱讀:

泛科學影片〈核電跟天然氣是綠能你信嗎?歐盟是為了淨零排放還是政治考量?這能源真的乾淨嗎?〉

圖:台北信義新城社區裝設的屋頂光電。(梁家瑋攝)

圖:台北信義新城社區裝設的屋頂光電。(梁家瑋攝)

4.新核電 SMR 能解決問題嗎?

SMR 指的是以「第四代核能技術」為基礎的小型模組化反應爐(small modular reactors) ,發電量比一般核電廠小,試圖解決傳統核電不安全、興建成本高、興建慢的缺點,不過目前 SMR 的技術尚未成熟。

SMR 未成熟,興建慢、成本高

面對核電動輒要蓋 20、30 年的痛點,核工業宣稱 SMR 可以大幅縮短建設時間。但是 SMR 的技術還未成熟,目前仍停留在想像的階段。美國設計公認最超前的 NuScale SMR ,曾宣布目標要在 2016 年運轉第一座機組,後來目標一路從 2028 年延到 2030 年。2023 年年底,NuScale 因成本過高直接宣布終止開發。

根據能源公司 NextEra Energy 的預估,SMR 的成本是 105-135 美元每一千度電,而風電跟光電則是落在 25-32 美元跟 32-37 美元左右。對比綠能, SMR 要 3 到 5 倍以上的成本,根本沒有市場競爭力。

SMR 產生的核廢料更多

根據研究[3],為了縮小反應爐尺寸, SMR 利用核燃料將更沒效率,導致每一單位電力產生的核廢料比傳統核電廠多 2 到 30 倍。在台灣仍找不到核廢料最終處置場的情況下,引進 SMR 恐加劇核廢處理的困境。

延伸閱讀:小型核電SMR可行嗎──破解SMR的迷思

圖:蘭嶼為低階核廢料的暫時貯存場。2014 年 0308 蘭嶼達悟族人北上來大遊行,要求核廢遷出蘭嶼。(胡慕情攝)

圖:蘭嶼為低階核廢料的暫時貯存場。2014 年 0308 蘭嶼達悟族人北上來大遊行,要求核廢遷出蘭嶼。(胡慕情攝)

5.核融合可以用了嗎?

核反應可以分成核分裂與核融合。核分裂指的是原子核分裂成其他比較輕的原子核,核融合則是兩個以上的原子核結合成新的原子核。核融合的核災風險較低、核廢料較容易處理,雖然令人期待,但離真正商轉仍有一大段距離。

商業化至少要再 30 年

核融合要商業化,最主要的困難點是:產出的能量能否比投入還多。評估這個目標的標準,叫做 Q 值,也就是「輸出能量除以輸入能量」。根據相關研究評估,假設核融合要能夠商用,Q 值最少要到 10 ,也就是要能生產出「輸入能量的 10 倍」才行。

目前,實際上能達成的 Q 值是稍微大於 1 。2022 年,美國 NIF 的實驗才首次完成讓輸出能量大於輸入能量(Q > 1)。雖然最早 1955 年就有核子物理學者預測,核融合將在 20 年內商轉發電,不過根據核融合專家的預估,商業化最樂觀也要再 30 年以上。

核融合與現有核電廠設計不相容

儘管核融合技術可能令人期待,不過它與目前討論的核電延役都沒有直接關聯。

核融合需要全新的設備,如超導磁體、氚燃料回收系統等,這些都與現有核電技術完全不同。核融合電廠的技術標準,像是更高的耐震性和能量轉換系統,現有核電廠的設計也幾乎無法滿足。

就算等到核融合商業化了,現有的核電廠也早已老舊,耐震性和安全性都成問題。

圖:太陽。( SOHO/NASA)

圖:太陽。( SOHO/NASA)

延伸閱讀:泛科學影片〈缺電、輻射、核廢料有解嗎?「核融合發電」有可能嗎?〉

6.全世界都在發展核電是真的嗎?

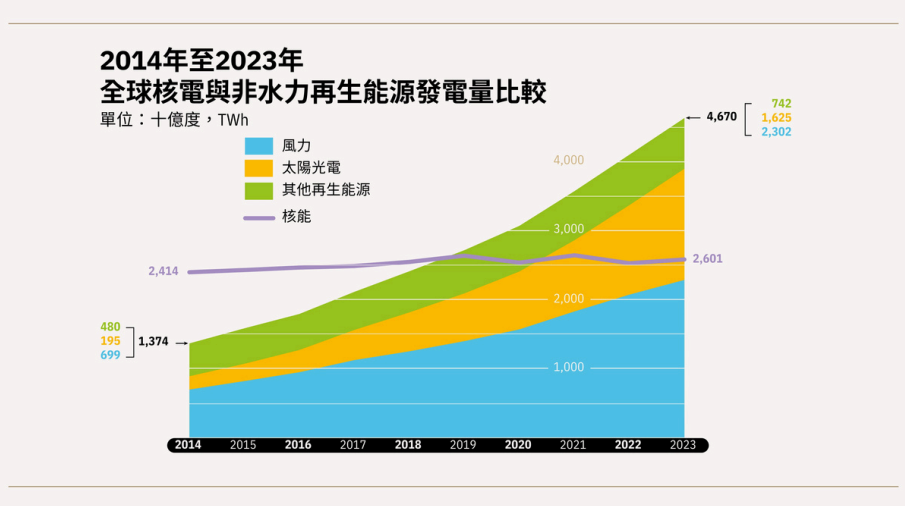

核電全球發電占比持續減少,再生能源早已追上

核電佔比有持續減少的趨勢。根據《 2024 年世界核能產業現況報告》,核電在全球發電量佔比,從 1996 年的高峰 17.5% ,下降到 2023 年的 9.15% ,幾乎砍半,也創下近 40 年來的新低。相對地,再生能源在 2023 年產生的電力,已經是核電的 1.8 倍。

圖:太陽能和風力發電廠的總發電量,在 2021 年首次超過核電發電量。2023 年,再生能源產生的電力,已經是核電的 1.8 倍。取自 《 2024年世界核能產業現況報告》 中文版摘要。

圖:太陽能和風力發電廠的總發電量,在 2021 年首次超過核電發電量。2023 年,再生能源產生的電力,已經是核電的 1.8 倍。取自 《 2024年世界核能產業現況報告》 中文版摘要。

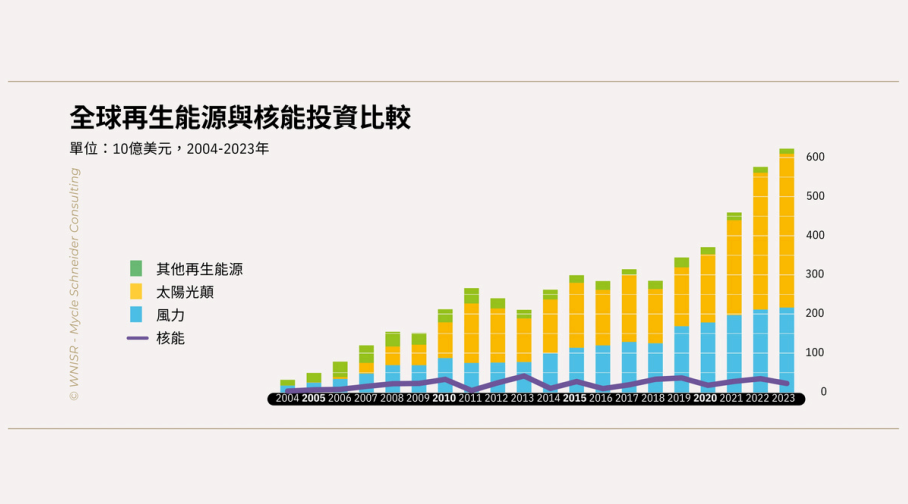

全球再生能源投資是核電 27 倍

全球資金流向也說明趨勢,2023 年全球投資在非水力再生能源的金額達 6230 億美元,創下歷史新高,更是核電的 27 倍。

2023 年的 COP28 ,國際社會也達成共識,要在未來 10 年,讓再生能源成長 3 倍[4]、能源效率提升 2 倍。

圖:取自 《 2024年世界核能產業現況報告》 中文版摘要

圖:取自 《 2024年世界核能產業現況報告》 中文版摘要

我們能務實地面對核電延役議題嗎?

每一種能源都有其代價與風險。風電、光電若選址不當也可能對生態造成影響,核能若不處理好核廢與核安問題,也難以獲得社會共識。

對於尚在研發的新核電,我們可以持續觀察。但現階段若要延役現有核電廠,仍需面對設施老化、核廢料無法處理、無法與新核電技術相容等現實問題。

尤其是當花那麼多力氣延役的核電,在台灣僅能佔約 5%[5] 的發電比例,我們需要思考:為了這部分電力,我們願意承擔多少風險?投入多少資源?會不會反而排擠了更安全、更快速的再生能源發展?

延伸閱讀:台灣續用核電,必須要面對這 4 個問題?

如果想了解更多核電與能源資訊,歡迎訂閱「核不延役」電子報:

註1:Sovacool, B. K. (2008). "Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey." Energy Policy 36(8): 2950-2963.

註2:目前台灣用以支應核電廠除役所需經費之核後端基金,2017 年評估核電廠除役經費需要 4729 億,但目前核後端基金尚不足 1700 億元。

註3:由美國核能管理委員會的前主席、美國國家工程院院士與史丹佛大學博士後研究員共同在《美國國家科學院院刊》發表的研究

註4:傳言的「核能三倍」非官方決議,此消息僅是會外 28 國的倡議活動。

註5:目前支持核電延役的討論大部分集中在核二與核三,其中又以核三最常見。核三一年最多能發約 160 億度電。假設 2030 年開始延役續用,按照經濟部推估的用電成長,從 2024 年到 2030 年約成長 12%-13%,2024 年總用電量為 2833.5*1.12=3174 億度。因此核三延役能為台灣帶來的電力貢獻佔比約為 5%(160/3174)。